Wie die Illusion von Wissen unserer Gesellschaft zum Verhängnis wird

Wir können nicht zu jedem Thema bestens informiert sein. Dennoch treffen wir Entscheidungen und bilden uns unsere Meinungen so, als ob wir bereits alles wüssten. Die Illusion von Wissen und deren Auswirkungen haben Forscher*innen der Ohio State University im Rahmen einer Studie untersucht, die im Journal PLOS One veröffentlicht wurde.

Am Experiment nahmen insgesamt über 1.200 Personen aus den USA mit einem Durchschnittsalter von knapp 40 Jahren teil. Das durchschnittliche Bildungsniveau der Teilnehmer*innen entsprach drei Jahren im College, der Großteil identifizierte sich selbst als politisch „liberal“ (651), gefolgt von „konservativ“ (356) und „moderat“ (254).

Wie Informationen verarbeitet werden

Die Proband*innen wurden in eine Kontrollgruppe und zwei Testgruppen aufgeteilt, die alle einen hypothetischen Artikel mit dem Titel „Our School Water is Disappearing“ („Unser Schulwasser verschwindet“) lesen sollten. Darin ging es um die Frage, ob eine Schule aufgrund von Wasserknappheit geschlossen und mit einer anderen zusammengeführt werden sollte. Die Alternative wäre, die Schule stehen zu lassen und darauf zu hoffen, dass der nächste Regen den lokalen Grundwasserleiter zur Genüge auffüllt.

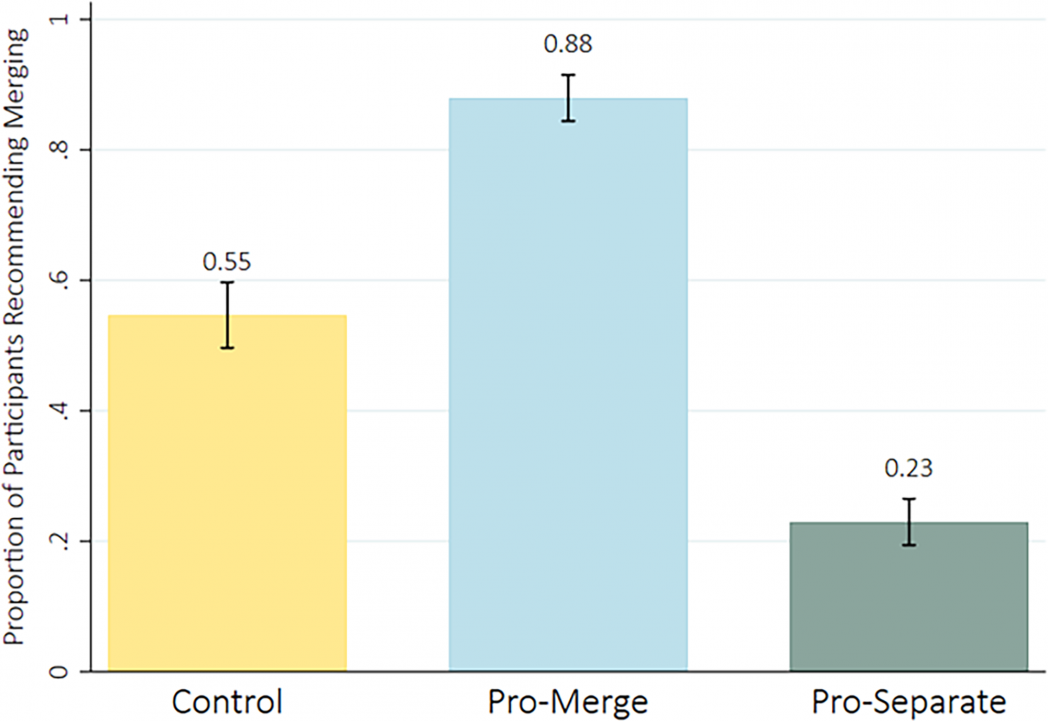

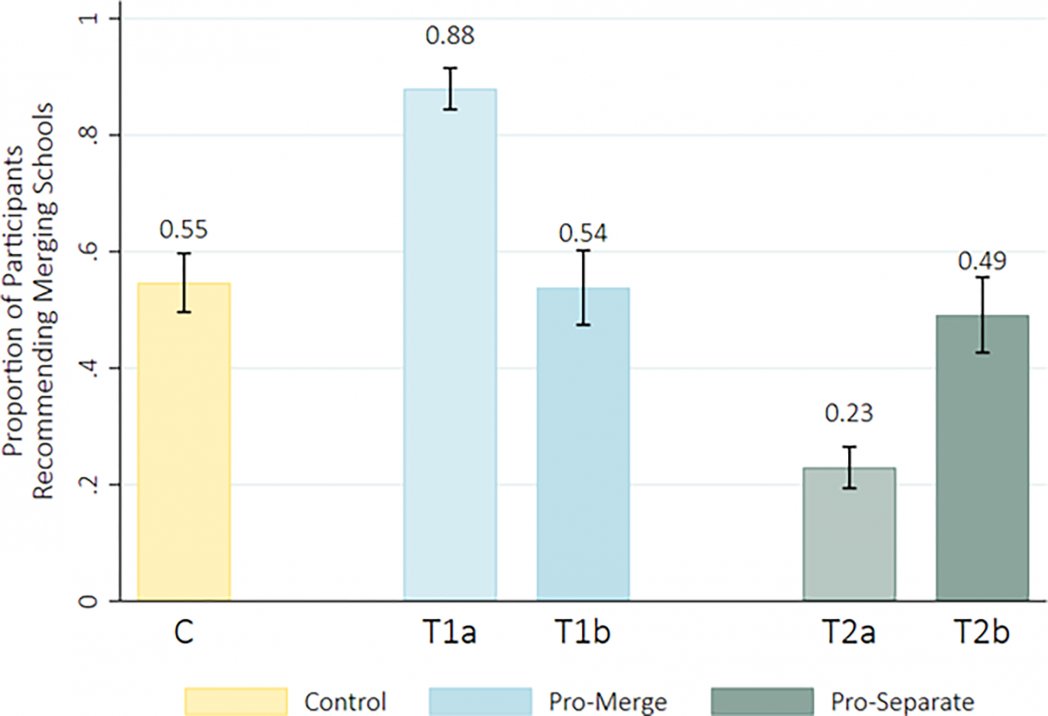

Jede der drei Gruppen erhielt eine unterschiedlich geframte Version dieses Artikels. Der Kontrollgruppe wurden sowohl drei Argumente für als auch gegen die Schließung präsentiert, der zweiten Testgruppe nur die drei Argumente für die Zusammenführung der Schulen. Folglich hat die dritte Gruppe nur drei Argumente gegen die Zusammenführung vorgelegt bekommen.

Dennoch dachten die meisten Testgruppen-Teilnehmer*innen, dass sie ausreichend informiert sind, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die fiel am Ende übrigens deutlich extremer aus als die der Kontrollgruppe.

Wie uns unser Gefühl in die Irre führt

Dahinter steckt die sogenannte „Illusion der Informationsadäquanz“, kurz: Wir haben das Gefühl, wir wissen genug, um eine Situation zu verstehen. Das kann aber auch leicht dazu führen, dass wir Fehlentscheidungen treffen. Die Wissenschaftler*innen erläutern dies an einem Beispiel aus dem Alltag.

Zwei Autofahrer stehen vor einem Stoppschild an einer Kreuzung. Obwohl keine anderen Autos die beiden am Weiterfahren hindern, bleibt das vordere Auto stehen. Die Person im hinteren Wagen wird ungeduldig, fängt an zu hupen und regt sich über die Verzögerung auf. Erst später erkennt sie, warum die Person im Auto vor ihr noch nicht losgefahren ist – außerhalb ihres Sichtfelds passierte eine Mutter mit Kinderwagen die Straße.

Der „naive Realismus“ vieler Menschen spielt hierbei eine große Rolle: Viele gehen davon aus, dass ihre Sichtweise die einzig richtige ist. Wer etwas anderes denkt, muss selbst uninformiert oder voreingenommen sein. Die Teilnehmer*innen der Studie gingen häufig davon aus, dass andere Menschen in dieser Situation die gleichen Entscheidungen getroffen hätten.

Daher hängt die Illusion der Informationsadäquanz stark mit dem Phänomen des naiven Realismus zusammen. In beiden Fällen geht es nämlich darum, dass Menschen Schwierigkeiten dabei haben, ihre Perspektive als nur eine von vielen möglichen anzuerkennen.

Einen Lichtblick gibt es aber doch: Nachdem die Testgruppen einen Artikel mit der Argumentation der anderen Seite gelesen haben, änderten viele ihre Meinung. Menschen beharren also nicht immer darauf, richtig gelegen zu haben, wenn sie neue Informationen erhalten.

„Ich weiß es am besten!“

Es gibt allerdings auch genug Menschen, denen es wichtiger zu sein scheint, richtigzuliegen, als das Richtige zu tun. Wer schon einmal mit so einer Person in einer Diskussion verwickelt war, weiß: Das ist nicht nur anstrengend, sondern führt auch selten zu einem befriedigenden Ergebnis. Zu allem Überfluss zeigten im Rahmen der Studie ausgerechnet diejenigen mit weniger Informationen oft mehr Selbstvertrauen bei ihren Entscheidungen als die Personen, die umfassend informiert waren. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt in Aktion.

Was solche Menschen oft nicht wissen, ist, wie viele Beziehungen sie sich mit ihrer Sturheit verbauen. Sich selbst nicht einzugestehen, dass man falsch liegen könnte, erschwert die Möglichkeit, sich in die Perspektive anderer hineinzuversetzen. Das führt irgendwann zwangsweise zu Missverständnissen und Konflikten.

Fehler zu machen ist kein Zeichen von Charakterschwäche – zumindest sollte es das nicht sein. Jeder Mensch hat Wissenslücken, selbst in seinem Fachgebiet. Diese sollte man nicht verstecken, sondern hinterfragen. Außerdem müssen wir aufhören, Diskussionen gewinnen zu wollen – es sollte um den Erkenntnisgewinn aller Beteiligten gehen und nicht darum, wer „gewonnen“ hat. So treffen wir nicht nur besser überlegte Entscheidungen, sondern führen auch gesündere Diskussionen.

Gleich weiterlesen:

- Experiment: Kann man mit diesen 12 Schritten ein besserer Mensch werden?

- 20 Lügen, die unsere Eltern uns erzählt haben

- Stress: Die Kunst des „Nein“-Sagens

Folge ZEITjUNG auf Facebook, TikTok und Instagram!

Bild: Foto von Henri Mathieu-Saint-Laurent via Pexels, CC0-Lizenz